Webサイト制作において、「余白」はただのスペースではありません。

ユーザーの印象や行動、そして離脱率にまで関わる、非常に重要な要素です。

なぜ余白が重要なのか?

余白には、以下のような役割があります:余白が持つ5つの力

1. 読みやすさを高める

コンテンツ同士の “区切り” を作ることで、見やすさが大きく変わります。文章の理解がスムーズになります。詰まった文字は、読む前から疲れさせてしまいます。

2. 情報の優先順位を示す

あえて“何も置かない空間”をつくることで、見る人に「ここが大事ですよ」と視線を誘導することができます。つまり、視覚的な強弱=情報設計にもつながります。

3. 高級感・信頼感を与える

余白には「余裕」が宿ります。高級ブランドやIT企業のサイトで余白が多いのはそのためです。空間の使い方ひとつで、ブランドの品格や価格帯さえ想起させることができるのです。

4. 導線を明確にする

情報が詰め込まれすぎたページは、見るだけでストレスに。余白によりがあると、ボタンや重要情報が目立つようになり、迷わず次の行動へ進めます。

5. スマホでの見やすさに直結

狭い画面では余白の効果がさらに顕著です。要素間に十分なスペースがあることで、誤タップを防ぎ、操作しやすくなります。

職種によってサイトの文字数が変わる

製造業や建設業のサイトは比較的文字が多い。

でもさらに多いのは、士業。

これらの共通点は、写真映えしないってこと。

画像が少ないから、どうしても文字数を増やしたくなります。

しかも士業の方は、普段から難解な文章を扱ってるから、大量の活字をストレスに感じない。

それだからか、詰め込みすぎる傾向があります。

例えばプロフィール欄。

ここは経歴の箇条書きで十分。

むしろ、そのほうがわかり易い。

でも、なかには「想い」や「出来事」を書き込まれる方がいます。

文字が多いのが決してダメというわけではありません。

ただ、詰め込んでいい場所とそうでない場所があるんです。

「見映え重視」や「わかり易さ重視」のページもあるということです。

ページによって変わる「余白の役割」

Webサイトでは、すべてのページで同じ余白設計をしてはいけません。

目的や閲覧スタイルによって、余白の“使い方”を変えることが重要です。

トップページ =「魅せる余白」

トップページは、サイト全体の印象を決定づける場所です。

ここでは、「情報の量」よりも「空気感」が求められます。

・キャッチコピーは短く、余白を多めに

・ファーストビューは「読ませる」のではなく「印象で引きつける」

ファーストビューに文字が多すぎると、離脱率が上がる傾向があります。「読むのが大変そう」と判断されるからです

とくにスマホでは、1スクロール目の “圧” が致命的になることも。

また、文字による「情報の量」以上にスペースをとるのが「サイドメニュー」です。

文字の場合、記載の方法によってスペースの調整が可能です。

でも、サイドメニューはスクロールしても常に視界に残り、中央の表示領域を圧迫し続けます。

「大きなスペースを大胆に使う」という今のWebデザインの潮流と相反する存在なのです。

弊社ではテーマを活用してサイト制作を行っていますが、最近のトップページでサイドメニューを持つデザインはほぼ存在しません。

「導線のためにサイドメニューがほしい」とい合われる方もいますが、正直古いです。

サイドメニューでなくてもスマートに設計できます。

リンクやボタンの配置次第で、より洗練された動線を構築できるのです。

そのため、トップページでは余白=引き算の美学。

“伝える情報を絞り込み、あえて空間を残す”ことで、視線の集中と印象操作を行います。

ブログ・情報ページ =「読むための余白」

一方、ブログやコラムなどの情報コンテンツでは、「読むこと」が目的になります。

ここでの余白は “読みやすさ” と “リズム感” を生む設計をします。

・セクションごとの余白で「意味の切れ目」を示す

・見出しや強調表現で、読むペースをコントロール

とはいえ「文字が少ない=優良サイト」というわけではありません。

むしろ、SEO的には一定のボリュームと深さが求められるため、中身のある情報をしっかりと書くことが重要です。

ただし、構造化されていれば “長文でも読まれる”。

余白を使って視線を整理し、「必要な人に必要な情報だけ届く設計」が求められます。

「魅せるページ」と「見せるページ」の切り分け

まとめると、以下のようになります。

| 種類 | 目的 | 役割 |

| 魅せるページ(トップ・LP) | 第一印象・世界観・誘導 | 空気感と導線をつくる |

| 見せるページ(ブログ・FAQ) | 情報提供・悩み解決 | 読みやすさと構造整理 |

この2つは役割がまったく違うため、余白の設計も分ける必要があります。

どちらかに引っ張られすぎると、「デザインは良いのに読みにくい」「情報はあるけど圧迫感がある」といった問題が発生します。

ユーザーが “迷わない” 構造を設計する

もうひとつ大切なのは、すぐに目的地(知りたい情報)に辿り着けるために導線(道案内)

興味のない話を延々と読まされるのは誰もがストレス。

さらに、さんざん読んだ挙句、知りたい情報がないとなれば離脱は確定。

もう2度と来てくれません😢

そうならないためにも、わかり易い導線(道案内)が必要。

でもって、その導線をわかり易くするのも余白なんです。

・詳細情報は「詳しく見る」やアコーディオンなどで段階的に見せる

・グローバルナビや目次で必要な情報にすぐジャンプできるように

興味のないページへの回遊がなくなるため、ストレスがかかりません。

また、文字数が多くても、読みやすいページになります。

つまり、余白は「削る」ためではなく「分ける」ためにあるのです。

まとめ:余白 × 情報設計が、サイトの質を決める

余白は、単なるデザインの美しさだけでなく、

「伝えるべき情報を、誰に、どの順で届けるか」をサポートする大切な要素です。

・読ませるページは、余白で読みやすさを支え

・そして全体は、余白で“迷わない構造”をつくる

「空いている」ではなく「空けている」

それが、洗練されたWebサイトの本質です。

私のサイトに使われている余白が満点とは言いません。

ただ、余白の意味と効果をしっかり意識して、設計していることは間違いありません。

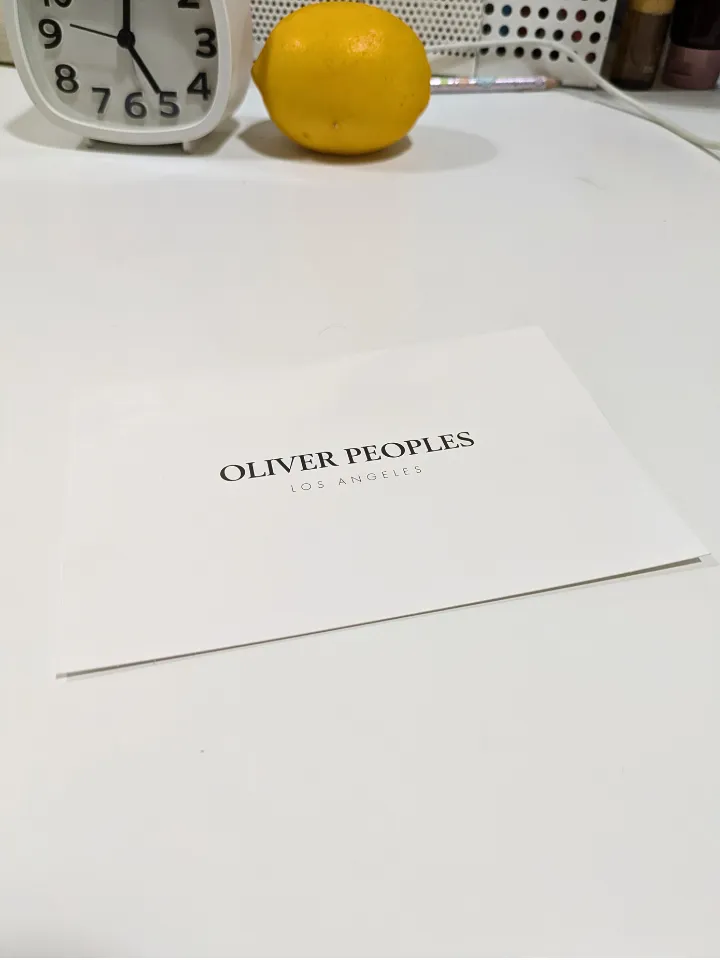

オマケ:オリバーピープルの案内状

これは購入者に送られるものだから、いまさらブランド説明は不要なんです。とはいえ画像無しはスゴイ!

オリバーピープルに関わらず、一流ブランドはみんなこう。余白がカッコイイですね。